為實現(xiàn)“強工、厚理,、振文,、興醫(yī)”,建設具有中國特色的世界一流綜合性大學的戰(zhàn)略目標,,2018年4月,,天津大學成立醫(yī)學部。醫(yī)學部以“醫(yī)學牽引,、工程支撐,、轉化創(chuàng)新、臨床示范”為理念,,促進我校工科,、理科等傳統(tǒng)優(yōu)勢學科與醫(yī)學學科交叉融合,帶動電子,、物理,、數(shù)學、計算機,、信息技術等多個學科的發(fā)展,,同時以醫(yī)學需求為牽引,突破學科發(fā)展瓶頸,培育新興學科生長點,,規(guī)劃良好學科生態(tài),,力爭以科技力量守護人民生命健康。

一,、研究方向

(1)腦科學與神經(jīng)工程

腦科學與神經(jīng)工程作為新興的交叉學科領域,,應用生命、神經(jīng)科學與工程學的原理與技術,,從分子,、細胞、組織,、器官,、系統(tǒng)到行為,探究大腦高級認知功能的神經(jīng)機制,;融合生命科學,、神經(jīng)科學、工程科學,、材料科學,、計算機與信息科學等多學科技術手段,瞄向生命體與非生命體之間的人-機交互協(xié)同與共融機制,,開展新一代腦-機交互與類腦智能全鏈條研究,;突破聲,、光,、電、磁發(fā)生原理與多源神經(jīng)信息耦合的技術瓶頸,,創(chuàng)新發(fā)展先進神經(jīng)功能檢測,、調控基礎核心器件與系統(tǒng)。實現(xiàn)神經(jīng)系統(tǒng)的理解,、增強,、功能替代與修復等醫(yī)學工程應用以及人-機補充、控制,、協(xié)同與共融的轉化醫(yī)學應用,。

(2)救援醫(yī)學

救援醫(yī)學聚焦于研究自然災害、事故災難,、公共衛(wèi)生事件,、社會安全事件等各類突發(fā)公共事件所面臨的醫(yī)學問題,重點涉及衛(wèi)生應急管理,、救援醫(yī)學技術以及救援醫(yī)學裝備等領域,。以危機管理為引領,開展現(xiàn)場醫(yī)學救援風險分析與態(tài)勢監(jiān)控、災難流行病學分析等救援醫(yī)學管理研究,;從“創(chuàng)傷急救,、心肺復蘇、緊急救治,、檢傷分類,、醫(yī)療后送”現(xiàn)代救援醫(yī)學五項技術出發(fā),開展地震擠壓傷,、爆炸沖擊傷,、煙霧吸入傷、創(chuàng)傷感染等災害特色傷病的現(xiàn)場診斷和救治研究,;研發(fā)現(xiàn)場便攜式急救與生命支持裝備,、救援移動醫(yī)院平臺、以及救援個體防護裝備等,。

(3)智能醫(yī)學

智能醫(yī)學聚焦大數(shù)據(jù),、人工智能、5G等前沿技術在醫(yī)學領域中的融合與應用,。以研發(fā)高精度,、多模態(tài)、智能化的磁共振成像技術為支撐,,服務于人類腦連接圖譜,、腦網(wǎng)絡與認知功能、神經(jīng)系統(tǒng)疾病早期診斷,;將計算機視覺與CT,、MRI、X光,、超聲,、內窺鏡等醫(yī)學影像相結合,研究病灶分割,、疾病預測等AI醫(yī)學影像輔助診斷和智能分析技術,;開發(fā)先進的生物信息學技術,推動解決大分子藥物設計,、免疫治療預測,、多組學癌癥早期診斷等生物醫(yī)學問題;探索遠程醫(yī)療,、重大疾病智能健康管理的新模式,、新方法,構建智能健康管理體系,。

(4)組織工程與再生醫(yī)學

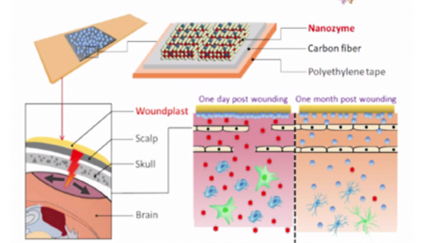

組織工程與再生醫(yī)學聚焦生物3D打印,、器官芯片,、人工智能等前沿技術與干細胞精準誘導、神經(jīng)生物與信息融合(BT-IT融合)等創(chuàng)新理論,,研究皮膚,、腦等軟組織的發(fā)育、疾病發(fā)展與再生,。重點涉及解析組織發(fā)育的結構與時空發(fā)生規(guī)律,,研發(fā)生物相容性良好、適用于軟組織打印的功能性生物墨水,,建立生理與病理性皮膚類器官,、開發(fā)血管化腦類器官、構建腦類器官智能復合體,,篩選抑制瘢痕促進難愈性創(chuàng)面閉合的小分子藥物,,搭建體內外腦類器官BT-IT交互驗證平臺,實現(xiàn)基于IT調控的腦類器官成熟度提升,、基于BT-IT融合的移植宿主腦損傷修復等,。

(5)麻醉與重癥醫(yī)學

麻醉與重癥醫(yī)學聚焦于麻醉監(jiān)測、ICU重大疾病的診斷及臨床治療技術瓶頸的突破,,以多模態(tài)生理監(jiān)測技術為基礎,,開展麻醉、重癥ICU腦保護以及無創(chuàng)腦氧系列技術研究,,包括麻醉精準監(jiān)測,、腦積水患病機理探究、早期基因篩查,、腦積水客觀精準診斷新技術及新型診療技術的開發(fā),;針對ICU腦創(chuàng)傷患者開發(fā)個性化腦灌注治療技術;針對心臟搭橋手術患者開發(fā)腦保護精準技術,;針對膿毒癥患者開發(fā)多器官衰竭預測技術,。旨在通過工程技術手段,,解決當前麻醉重癥遇到的臨床診療瓶頸問題,,為一線醫(yī)生提供更精準的治療手段及策略,降低重癥死亡率,,改善重癥患者的預后,。

(6)康復醫(yī)學

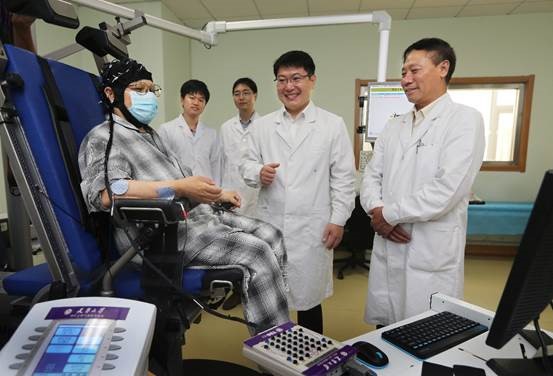

康復醫(yī)學聚焦于神經(jīng)類疾病所導致功能障礙的康復醫(yī)學問題,重點涉及神經(jīng)康復,、運動康復,、視聽覺康復、言語康復,、精神康復,、作業(yè)康復等研究方向,。以主動健康需求為引領,開展上下肢運動模式與步態(tài)平衡能力分析,、情緒精神狀態(tài)及聽覺能力評估等臨床智能評估技術研究,;探索神經(jīng)調控機制、認知與運動交互作用機制,,開展神經(jīng)調控康復,、感知功能重建、運動功能恢復等智能康復方法研究,;發(fā)展智能人機交互策略,,研發(fā)面向情緒、聽覺診斷的新式腦機接口設備,、腦控外肢體康復訓練系統(tǒng),、腦控主被動融合助行外骨骼系統(tǒng)等智能康復裝備研究。

(7)特種醫(yī)學

特種醫(yī)學聚焦航空,、航天等特殊環(huán)境條件下作業(yè)人群的特有衛(wèi)生保健需求,,解決在實踐中涉及到的各種特殊醫(yī)學問題。從分子,、細胞與整體水平,,研究特殊環(huán)境條件作用于人體所引起的生理及病理變化的現(xiàn)象及規(guī)律;研究航空,、航天對人體健康的影響機制,,以及相應疾患的預防、診斷和治療,;提出防護措施,,保障作業(yè)人員在健康、安全,、舒適的環(huán)境下工作,,為發(fā)展我國航空、航天事業(yè)提供相關的醫(yī)學和生命科學方面的理論和技術保障,。

(8)精準診療與納米醫(yī)學

精準診療與納米醫(yī)學聚焦于癌癥,、神經(jīng)系統(tǒng)疾病、免疫系統(tǒng)疾病,、呼吸/代謝系統(tǒng)疾病,、組織/器官損傷等臨床所面臨的棘手問題,通過醫(yī)學,、物理,、化學、材料學等多學科交叉研究,,實現(xiàn)重大疾病的發(fā)病機理解析,、病理演進追蹤和個體化精準診療,。以疾病發(fā)展過程精確分類診斷為引領,結合納米孔,、電分析,、微流控、分子探針,,開展疾病精準診斷和生物醫(yī)學傳感研究,;基于材料生物學效應,設計開發(fā)具有良好生物相容性與生物活性的智能材料,,發(fā)展新型生物制造工藝,,研究其在生命系統(tǒng)中的行為與作用,探索針對重大疾病的創(chuàng)新治療策略,。

二,、成果轉化

天津大學醫(yī)學部在醫(yī)學工程領域的相關研究已形成包括100余項國家發(fā)明專利和國際專利在內的完整自主知識產(chǎn)權體系,并實現(xiàn)在臨床康復,、載人航天,、救援醫(yī)學等領域的重大應用,達到國際領先水平,。

在康復醫(yī)學領域,,陸續(xù)設計出新型卒中人工神經(jīng)康復機器人系統(tǒng)“神工一號”(2014年)、“神工二號”(2015年)并通過國家食品藥品監(jiān)督管理局(CFDA)檢測,,在多地醫(yī)院臨床測試成功,,受益患者超過3000余例;2021年,,自主研發(fā)的首款“神經(jīng)調控式機械外骨骼機器人系統(tǒng)”,,實現(xiàn)了“體外人工神經(jīng)通路”與外骨骼機器人系統(tǒng)的可穿戴便攜式集成,適用于腦卒中等下肢運動功能障礙患者的神經(jīng)功能康復,。在航天醫(yī)學領域,,與中國航天員中心合作,為2016年我國“天宮二號”和“神舟十一號”載人飛行任務主持研制了空間腦-機交互技術試驗系統(tǒng),,開展國際上首次在軌進行腦-機交互技術空間適應性測試,,并成功完成后續(xù)多項“神舟”載人飛行任務。2019年,,聯(lián)合中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團,,發(fā)布了擁有完全自主知識產(chǎn)權的世界首款腦機編解碼集成芯片“腦語者”,適用范圍覆蓋特種醫(yī)學,、康復醫(yī)學、腦認知,、神經(jīng)反饋,、信號處理等腦-機混合智能的重點應用領域,。該芯片獲“2020年度中國機器人科學引領獎”,有望為實現(xiàn)我國腦-機接口關鍵技術自主可控,,促進腦-機交互技術可持續(xù)發(fā)展提供重要支撐,。2023年研發(fā)了時-頻-相混合多址的新型編碼范式,成功實現(xiàn)了216鍵的高速拼寫操作,,創(chuàng)造了迄今為止國際上非侵入式腦機接口最大指令集的世界紀錄,。

在應急救援醫(yī)學領域,自主研發(fā)方艙醫(yī)院,,主要承擔重大災害救援,、應急支援保障等任務。由8個醫(yī)療方艙,、8頂充氣式帳篷,、12臺保障車輛組成,開設床位50張,,日手術量40人次,,傷病員通過量300人次,救治能力相當于二級甲等醫(yī)院水平,,獲2014年國家科技進步二等獎,。研發(fā)高原增壓增氧醫(yī)療車,具有增壓增氧,、通訊指揮,、醫(yī)療救治、生活保障等功能,,解決由平原快速進入高原執(zhí)行任務遇到的急性高原反應問題,,獲2016年天津市科技進步一等獎。自主研發(fā)創(chuàng)傷救治裝備:便攜式血液凈化機,、野外現(xiàn)場截肢工具箱等,,與醫(yī)院大型血透機相比,體積減小1/2,,重量減輕1/3,,解決了現(xiàn)場無法透析的問題,操作方便,、快速可靠,,獲得2017年軍隊科技進步二等獎。研發(fā)國內首套急救轉運型體外膜肺氧合設備(以下簡稱ECMO)并成功救治數(shù)十名猝死患者,,該產(chǎn)品已在12家三甲醫(yī)院展開推廣,,有望打破國外產(chǎn)品在這一領域的壟斷地位,實現(xiàn)國產(chǎn)高端ECMO自主化研制的重大突破,。

三,、科研合作

為充分把握資源優(yōu)勢和發(fā)展方向,,積極推進新興醫(yī)學與工程學科的交叉,天津大學醫(yī)學部建有醫(yī)工結合全國重點實驗室,、衛(wèi)健委國家健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)研究院,、智能醫(yī)學工程教育部工程研究中心、神經(jīng)重癥教育部醫(yī)藥基礎研究創(chuàng)新中心,、醫(yī)學救援關鍵技術裝備應急管理部重點實驗室,、腦機交互與人機共融海河實驗室、天津市智能人機交互康復工程技術中心,、天津腦科學與類腦研究中心,、天津市腦科學與神經(jīng)工程重點實驗室、天津市災難醫(yī)學技術重點實驗室,、天津市神經(jīng)工程國際聯(lián)合研究中心,、天津市人機交互智慧醫(yī)療工程研究中心、天津市五大類衛(wèi)生應急培訓演練基地等多個研究平臺,。團隊與荷蘭格羅寧根大學共建中荷老齡健康科技發(fā)展基地,,推進人工智能、大數(shù)據(jù)等高端智能技術與醫(yī)學深度融合,;與中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團等合作,,共建“國家健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)(試點工程)云腦中心”,推動海量健康醫(yī)療數(shù)據(jù)融合,、共享和產(chǎn)業(yè)孵化,。

此外,天津大學醫(yī)學部與包括軍事科學院,、中國醫(yī)學科學院,、中國殘疾人聯(lián)合會、中國航天員中心,、中國航天科技集團公司第一研究院,、第五研究院、中國航天科工集團第二研究院,、第三研究院,、中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團、中國電子科技集團等近30所企事業(yè)單位展開深入?yún)f(xié)作共建,,在天津,、合肥等地布局了產(chǎn)學研轉化基地,豐富實踐就業(yè)通道,。與溫州市人民政府合作共建天津大學溫州安全(應急)研究院,,開展應急醫(yī)學領域科研孵化、成果轉化及產(chǎn)業(yè)化。醫(yī)學部還密切與多家高水平附屬醫(yī)院及醫(yī)學中心建立雙向聯(lián)動協(xié)作機制,,在醫(yī)工結合領域展開全方位的務實合作,。